Station Eleven – Una chicca di difficilissima valutazione di Diego Castelli

Station Eleven racconta di un mondo post-apocalittico seguito a una pandemia globale (din din din), ma lo fa in un modo tutto particolare

Era metà dicembre quando vidi i primi tre episodi di Station Eleven, nuova serie di HBO Max creata da Patrick Somerville (già padre di Maniac e Made for Love) e tratta dall’omonimo romanzo di Emily St. John Mandel. Ed era sempre quel metà dicembre quando, constatando quanto i tre suddetti episodi fossero così diversi uno dall’altro, che mi dissi “no, aspetta, devo vedere qualcosa in più”.

Solo che le puntate successive, per certi versi, non hanno fatto altro che aumentare un certo senso di confusione, fino a formare, con dieci capitoli complessivi, una delle (mini)serie più strane, originali e affascinanti degli ultimi anni. Una miniserie per quale molte persone mi hanno sollecitato la recensione (vabbè, “molte”, qualcuna, diciamo più del solito) al grido di “non ho capito se mi è piaciuta e voglio sapere se è piaciuta a te”.

Ebbene, dopo dieci episodi non l’ho capito tanto bene neanche io, però vediamo se riusciamo a venirne a capo insieme.

Siccome è la prima volta che ne parliamo, e forse anche l’ultima, eviterò grossi spoiler, perché la serie non è nemmeno arrivata in Italia e anche perché mi sembra che il grosso delle sensazioni positive o negative che possano sorgere dalla visione di Station Eleven c’entra solo fino a un certo punto con le articolazioni puntuali della trama.

La storia è quella di un futuro post-apocalittico in cui la gran parte dell’umanità è stata spazzata via da una brutta brutta influenza. E se nella testa vi stanno suonando un po’ di campanelli in una gioiosa cacofonia, ricordatevi che il romanzo è del 2014 e la lavorazione della serie è iniziata prima dello scoppio della nostra pandemia, cosa che la rete ci ha tenuto a sottolineare come se cambiasse qualcosa della nostra percezione. Che l’abbiate pensata prima o dopo, ce la vediamo comunque durante il Covid, quindi chi se ne frega e andiamo avanti.

In realtà la trama segue due diversi piani temporali: nel primo l’epidemia è esplosa da pochi giorni, poi poche settimane e pochi mesi, e la sceneggiatura segue piccoli gruppi di sopravvissuti che, dopo una fortunosa quarantena autoimposta, riescono a riemergere in un mondo ormai silenzioso e popolati da un numero esiguo di esseri umani. Il secondo piano temporale, invece, si situa venti anni dopo l’ecatombe, e segue soprattutto (anche se non solo), una compagnia teatrale itinerante, la Travelling Simphony, che vaga in circolo nella regione dei Grandi Laghi mettendo in scena opere di Shakespeare e altri intrattenimenti.

Protagonista di entrambi i piani temporali è Kirsten, una giovanissima attrice che ha otto anni al momento dello scoppio dell’epidemia (ed è qui interpretata da Matilda Lawler) e ventotto quando la rivediamo come parte integrante della Travelling Simphony (e qui invece ha il volto della nostra amatissima Mackenzie Davis di Halt & Catch Fire).

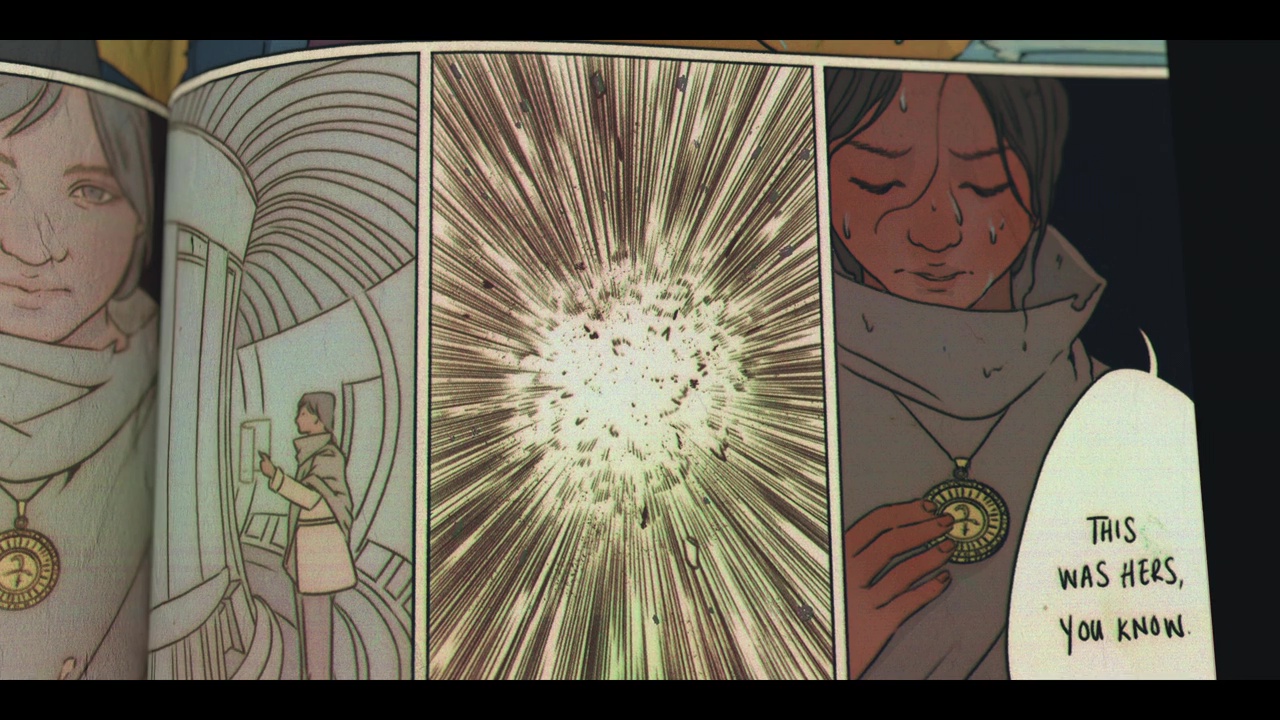

Da bambina Kirsten lavora con un famoso attore, Arthur (Gael García Bernal), che le regala una graphic novel, la “Station Eleven” del titolo, che diventa il libro preferito di Kirsten e un luogo in cui la giovane, nel corso degli anni, troverà conforto e spunti di riflessione sulla vita.

A completamento della trama, che non sto a descrivere nel dettaglio, ci sono anche una setta guidata da un Profeta, segreti e segretucci che si rimbalzano sui piani temporali, pezzi di puzzle che si incastrano in modi talvolta imprevedibili, e personaggi che crescono, muoiono, si ritrovano.

Ora, perché Station Eleven è così “strana”, probabilmente già a partire dal romanzo da cui è tratta? Basti pensare che il libro viene spesso infilato nel genere fantascienza se non fosse che la sua stessa autrice non lo considera tale, e considerando che effettivamente non c’è niente di palesemente “fanta”, se non il concetto della pandemia ammazza-tutti che ormai, francamente, non ci sembra più nemmeno così irrealistico.

Beh, a livello superficiale, come già accennato, la serie spiazza subito con tre episodi (usciti lo stesso giorno) che raccontano cose e personaggi completamente diversi: il primo segue la Kirsten bambina nei primi giorni della pandemia, raccontando lo scoppio dell’apocalisse con grande pacatezza, lavorando per sottrazione, concentrandosi sul dettaglio delle singole individualità piuttosto che mostrarci il grande cataclisma mondiale; il secondo è incentrato su Kirsten adulta e ci introduce alla Travelling Simphony, in tutto il suo splendore kitsch fatto di costumi teatrali recuperati dagli oggetti abbandonati dai morti, palchi improvvisati, performance a lume di fiamma; e il terzo torna ancora indietro, raccontandoci del già citato Arthur e dell’incontro con una donna, Miranda, che diventerà sua moglie.

Una serie che, insomma, inizia dando pochi punti di riferimento, e invitando chi guarda ad aprirsi alla possibilità di un mosaico potenzialmente complesso, che troverà un suo vero senso solo alla fine del percorso. E già in questo, come è facile accorgersi, siamo molto distanti dal classico racconto post-apocalittico alla The Walking Dead, che si concentra molto sul tema della sopravvivenza, della paura, della suspense, della violenza.

In Station Eleven non c’è quasi nulla di tutto ciò, perché il fuoco della serie non sta nel creare un intrattenimento “facile” che giochi sul far scontrare i personaggi con una serie di pericoli da cui devono continuamente sfuggire.

Ma quindi sto fuoco dove sta? Ecco, è il momento di fare un passo in più, per capire cosa Station Eleven effettivamente sia, dopo aver capito cosa poteva sembrare ma che a conti fatti non è.

Vi ricordate quando, parlando proprio della succitata The Walking Dead, si diceva che uno dei temi ricorrenti era la sopravvivenza dell’umanità, inteso non come specie umana, ma come caratteristica che differenzia quella specie dalle altre? In The Walking Dead, trattando in particolare i temi della violenza e di quello che si è disposti a fare per sopravvivere, si seguivano personaggi che spesso erano chiamati a fare delle scelte che potevano avere vantaggi pratici, ma che dall’altra parte li avrebbero resi un po’ meno “umani” e un po’ più animali.

Bene, in Station Eleven c’è un tema simile, con però una risposta molto diversa e molto precisa: nella serie di HBO Max, quasi tutti i personaggi sono alla ricerca di quella stessa umanità, e i protagonisti, a partire da Kirsten, la trovano nell’arte, e nello specifico nel teatro.

Nel seguire le peripezie di una compagnia teatrale che ogni giorno studia, scrive, mette in scena opere costantemente rimaneggiate e reinterpretate, Station Eleven racconta non tanto della difficoltà a sopravvivere in quando individui, ma della difficoltà (e necessità) di perdurare in quanto cultura.

Che si tratti della messa in scena delle opere di Shakespeare, che sono potenzialmente immortali ma solo nella misura in cui qualcuno continua a tramandarle, o di un piccolo fumetto che diventa il faro nella vita di una bambina, Station Eleven racconta di come la cultura sia un concetto effimero, scivoloso, che esiste non nei libri, ma nelle menti degli umani che quei libri (o opere teatrali, o canzoni) li leggono, li comprendono, li tramandano.

Seguire Station Eleven significa prima di tutto guardare un’ode all’umanità in quanto specie capace di elevarsi, di combattere per l’effimero in quando cifra della nostra intelligenza. Quello che davvero conta, per i personaggi, e che non smette mai di lasciare le loro menti, è la necessità di creare, di comunicare, di trasmettere qualcosa, e spesso il teatro diventa il veicolo di quella comunicazione, a sottolineare che l’arte non è solo un oggetto di contemplazione, ma uno strumento fisico della nostra capacità di stare faticosamente, precariamente sopra il livello animalesco.

(In generale, io credo che chi fa o ha fatto teatro in vita sua, adorerà questa serie)

Questo non significa, concretamente, che Station Eleven non abbia una trama, degli archi narrativi, dei momenti di sorpresa. Significa però che, rispetto ad altre serie e film apparentemente dello stesso genere, è molto più rarefatta, poetica, si prende lunghi spazi per dialoghi parzialmente misteriosi, lavora insomma per trasmetterci un sentimento che, per coerenza interna, non può rimanere legato alla spiccia concretezza di un nemico da uccidere o un animale da catturare.

Quindi insomma, una gran pippa intellettuale? Beh, in parte sì, però con cognizione di causa e piena coscienza di sé. Non è un caso, forse, che buona parte dei discorsi teatrali della serie girino intorno all’Amleto, che è certamente l’opera più famosa di Shakespeare, ma anche quella che più di altre ha infilato nella cultura Occidentale il tema del dubbio, dell’indecisione, dell’equilibrismo sull’orlo del baratro.

“Essere o non essere”, si chiedeva il povero e trivolato principe di Danimarca, e la stessa domanda se la pongono i protagonisti di Station Eleven, decidendo quasi sempre di “essere”, ma trovando maggiori difficoltà nel capire “come fare ad essere”, scoprendo nell’arte la strada principale ma facendo i conti con un mondo che, di spazio per l’arte, sembra lasciarne sempre di meno.

Da un punto di vista seriale, quello che ne esce è un’esperienza particolare. Station Eleven, per molti versi, è un viaggio assai diverso da quelli offerti da altre serie tv, proprio perché sa essere ondivago, lirico, spiazzante, per nulla ossessionato dal ritmo incalzante e dai continui stravolgimenti.

Io mi sento di consigliarla senza riserve, sapendo però che è tutt’altro che una serie “per tutti”. Molte persone la troveranno noiosa, si perderanno nei suoi meandri senza riuscire a venirne a capo, altre la troveranno semplicemente frustrante. E non è detto che non abbiano ragione. Io stesso ho il piccolo dubbio che sarebbe potuta essere un ottimo film, e che sulla distanza di dieci ore finisca con l’avere troppi momenti morti.

Allo stesso tempo, i suoi episodi sono pieni di piccole e grandi chicche di scrittura, di recitazione e di messa in scena, che riempiranno occhi e orecchie di una fetta di pubblico probabilmente minoritaria, ma che da Station Eleven ricaverà un’esperienza molto vicina alla poesia, trovando il senso di una compiutezza emotiva che va oltre la semplice “precisione” di una trama post-apocalittica.

Spero si sia capito qualcosa, perché io non credo di saperla spiegare meglio di così.

Perché seguire Station Eleven: è una serie strana, poetica, molto diversa dai soliti post-apocalittici.

Perché mollare Station Eleven: se cercate gran ritmo e concretezza, qui siamo sostanzialmente all’opposto.